Rallye les Avenières

Bienvenue sur le site du Rallye les Avenières : L'équipage - La vénérie du lièvre

|

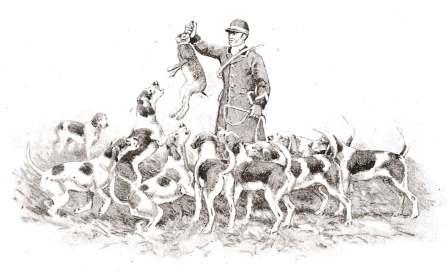

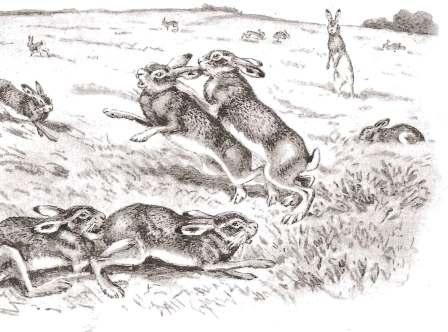

La chasse à courre du lièvre est, sans conteste, la plus fine de toutes les chasses, c'est la meilleure école aussi bien pour les veneurs que pour les chiens, et la petite vénerie du lièvre ne diffère de la grande vénerie que par l'intervention finale. La voie du lièvre est assez persistante, permettant par bon temps de relever parfois un défaut d'une heure, mais extrêmement légère, elle ne peut être débrouillée que par des chiens très fins de nez. Si l'on peut chasser avec plus ou moins de difficultés tous les autres animaux de vénerie par mauvais temps, il en est autrement avec le lièvre. Par temps sec et chaud en début de saison, surtout avec du vent qui soulève la poussière, il est inutile de sortir les chiens; de même par grande gelée lorsque le sol est comme de la pierre; la grande pluie est aussi un empêchement majeur. Par temps de dégel, tant que la poursuite aura lieu dans un endroit couvert de végétation, les chiens maintiendront la voie, mais dans les chemins et sur les labours, l'animal emporte la terre qui se colle aux poils des pieds et, avec elle, tout sentiment; il est vrai que si l'animal est relancé dans une grande plaine, la terre qui s'est attachée à ses pieds l'alourdit tellement qu'il peut être pris dans un à vue. N'attaquez jamais le matin par gelée blanche et même par "forte rosée; vous aurez un beau rapprocher, mais dès que le soleil se lèvera vos chiens ne pourront plus enlever la voie; dans ce cas, attendez patiemment que toute trace de rosée ait disparu: les voies du matin seront évaporées et ne pourront être rapprochées, mais si vous arrivez, en foulant le terrain, à mettre un animal debout, vous le chasserez aisément. Pour une raison analogue, découplez de préférence vos chiens en bordure de plaine qu'au bois, car s'ils ont commencé à prendre la voie aux branches, dès que la chasse sortira en plaine le sentiment sera moins fort et les chiens en remontreront plus difficilement. Naturellement cela ne s'applique pas au cas d'attaque en plein coeur de forêt où vous avez à, faire à des animaux qui ne débucheront en plaine qu'après une longue poursuite ou feront même toute leur chasse au bois. A cette chasse, plus encore qu'à celle du chevreuil, le veneur doit être prudent, patient, sobre de cris et de sonneries de trompe. Il faut regarder et laisser faire les chiens, ne pas les exciter et surtout ne jamais les enlever quand ils chassent pour les porter en avant quand vous avez aperçu le lièvre qui se dérobe. Comme le dit fort bien de la Conterie "Les défauts les plus dangereux sont ceux qui sont occasionnés, sur ses fins, par cette espèce de gens insupportables à la chasse, qui font quitter aux chiens leur voie par des tayauts réitérés et criés à pleine tête". Au cours de la chasse, si vous êtes à cheval, suivez les chiens à distance respectueuse, mais ne passez jamais devant eux. Sur un animal aussi petit, il est bien difficile, sinon impossible, en l'absence de chiens créancés à fond, de dire si le lièvre qui part après un défaut est ou non un animal frais. Le pied ne donne que des indications très sujettes à caution. Sauf le cas où bondit un animal très frais alors que celui de chasse était mouillé et portait la hotte on n'a d'autre ressource que de chercher le gîte d'où le lièvre en cause vient de partir. Si l'on trouve une belle forme, creuse, dont la terre est battue et que la place, en y mettant la main soit bien chaude, nul doute qu'il s'agit d'un lièvre frais; il faut arrêter les chiens et fouler encore la localité du défaut. Si, au contraire, il n'y a pas de gîte, mais seulement quelques herbes aplaties là où il s'est flâtré, ou bien si le gîte dont il est sorti est un vieux gîte avec du poil au fond, mouillé et froid, il y a les plus grandes chances pour que l'animal qui vient de partir soit votre lièvre de chasse et vous pouvez sonner le bien aller. Une grosse fortune est inutile pour monter un équipage de lièvre; deux ou trois amis possédant chacun un ou deux couples de chiens prendront aussi bien leur animal qu'un équipage princier. On peut se passer de piqueux si l'on connaît bien son métier et, si l'on est bon marcheur, inutile d'avoir un cheval, le lièvre prend rarement de grands partis et si les chiens ont belle gorge, on ne cesse pas de les entendre. Pour chasser le lièvre il faut bien connaître la manière dont il fait sa nuit. Or celle-ci est particulièrement embrouillée car, dans les pays vifs, les voies de plusieurs animaux, tant de ceux qui font leur viandis que de ceux qui vont au bouquinage, se mêlent dans un périmètre assez restreint. Ils suivent les chemins, sautent à droite dans un pré où ils broutent un moment, s'asseyant souvent, ce qui fera redoubler les cris des chiens qui les rapprocheront, prenant plusieurs fois la même coulée pour faire quelques pas dans le chemin avant de rentrer dans la prairie, puis sautant à gauche dans un champ de racines ou dans un jardin et y faisant les mêmes allées et venues, reprenant enfin leur contrepied pour aller se gîter après quelques grands sauts. Ce gîté peut être en pleine lande ou dans un guéret, souvent aussi sur le faîte d'un talus ou dans le creux d'un fossé, mais parfois aussi dans l'endroit le plus inattendu, crête d'un vieux mur, toit de chaume d'une cabane, sur le haut d'un vieux trognard de chêne ou de saule, dans un ilôt d'une petite rivière ou d'un marais. On voit que les chiens chargés de débrouiller cet imbroglio doivent être malins et très requérants: Certains bons chiens de lièvre deviennent même trop malins et, sans suivre de trop près les 3:11éeset venues du capucin, se mettent à quêter comme des chiens d'arrêt, explorant rapidement toutes les coulées, toutes les touffes; vous les voyez tout d'un coup donner un coup de de nez et sauter sur un buisson ou sur la-crête d'un talus d'où un lièvre bondit sous leur nez. Ces chiens, lanceurs remarquables, ont l'inconvénient, celui de faire partir la meute à vue; or, au début et jusqu'à ce que le lièvre soit sur ses fins, on doit éviter autant que possible les poursuites à vue qui essoufflent les chiens, permetient au lièvre de se dérober pl),!un crochet alors que les chiens s'emballent et surallent la voie.Il est même bien recommandé lorsque, pendant le rapprocher ou au cours d'un défaut, on aperçoit le lièvre flâtré, de le faire partir sans que les chiens s'en aperçoivent et de ne les appeler à la voie qu'au bout d'un moment; mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Maintenant le Iièvre est lancé et il s'agit de le prendre. Si l'animal est un étranger, il va tâcher de gagner son pays pour y faire ses ruses dans un climat qu'il connaît et s'y rendra assez directement, commençant par une pointe qui ne dépasse généralement pas quatre à six kilomètres. Si on a affaire à une hase ou à un de ces vieux Iièvres qui vivent près des villages, qu'on appelle des « jardiniers », on aura une chasse tournante, l'animal se fera « lapiner» autour dès habitations, dans les jardins, fera des défauts continuels et une telle chasse durera parfois quatre ou cinq heures. Un défaut d'une heure ne doit pas étonner, le lièvre ne s'envole pas, il s'est remis quelque part et on doit le retrouver. Néanmoins ces « jardiniers » méritent tellement bien leur nom qu'on est parfois obligé d'arrêter les hostilités pour ne pas faire trop de dégâts dans les salades et les choux ainsi que dans les clôtures. En conséquence, il vaut toujours mieux tâcher d'attaquer, loin des fermes et des villages, en pleine lande, en plein champ ou en bordure des boqueteaux. Là vous aurez des chances d'attaquer un bon bouquin qui fera un parcours amusant. Le lièvre a toujours tendance à randonner, c'est-à-dire à faire une chasse circulaire qui le ramène à son point de départ où il tâchera de se remettre; relancé il entreprendra une deuxième randonnée de plus grand diamètre et si celle-ci ne réussit pas à le débarrasser de ses poursuivants, il fera valoir ses dernières ruses et ses ultimes ressources dans n'importe quelle direction. D'Houdetot a eu raison de dire « Le bon Dieu a bien fait de me faire naître homme, car je n'aurais jamais eu assez d'esprit pour être lièvre ». C'est exact, aucun animal de vénerie n'est plus expert en inventions pour mettre hommes et chiens dans l'embarras. Une chasse de lièvre sans défauts est une rareté, il faut alors des chiens exceptionnels. Comme le chevreuil, le lièvre fait constamment des crochets, des hourvaris et laisse passer les chiens pour reprendre ensuite sa double voie. D'autres lièvres tâchent toujours de partir au nez des chiens et filent à vue en ligne droite; au premier talus ils se plaquent au sol et tous les chiens leur passent sur le corps et surallent la voie; pendant qu'on fait les grands devants, ils regagnent tranquillement le voisinage de leur gîte. Le lièvre utilise le domaine aquatique avec une science consommée, suivant par exemple les rives d'un grand étang avec de l'eau jusqu'au ventre, ou bien gagnant un ilôt où il gîte. Une ,rivière ne l'arrête pas; s'il a le temps, il passera plusieurs fois d'une rive à l'autre avant de percer en avant ou en arrière. Bien souvent il grimpera sur une tête de saule, ou se cachera sous la rive. Parfois cependant celle-ci est trop creuse ou trop à pic et l'animal, après de vains efforts, finit par se noyer et couler. Comme pour le chevreuil, la dernière phase de la chasse est la plus délicate. Votre lièvre, crotté, queue et oreilles basses, portant la hotte, a été relancé plusieurs fois B. vue, puis a disparu; à ce moment il faut travailler de près et avoir l'oeil bien ouvert. Il est alors nécessaire de fouler le terrain à pied car le pauvre misérable se laissera prendre par les oreilles plutôt que de repartir. Les chiens passeront et repasseront à côté de lui sans en avoir connaissance. Bien souvent, si vous le ramassez, vous le verrez ouvrir et fermer la gueule, agiter les pattes d'une manière spasmodique pendant que son coeur bat à se rompre, puis c'est une loque sans mouvement que vous tenez; il a expiré et son corps se raidit soudain comme un morceau de bois. Si vous avez réussi à le faire repartir et, dans ce cas, une vue n'est pas à redouter, les chiens le prendront en quelques foulées. Combien de lièvres sont perdus dans une fin de chasse, dont vous retrouverez le lendemain la pauvre carcasse nettoyée jusqu'aux os par les corbeaux. Il faut si peu de place pour cacher un lièvre sur ses fins que, jusqu'au bout, même pour mourir, le capucin continuera à être un humoriste. L'énumération des cachettes adoptées par lui, non seulement au voisinage de l'hallali, mais au cours de la chasse, nous demanderait des pages. Un trou de lapin, une garenne de blaireau, un refuge à porcs, un cellier, une écurie ou une étable, un arbre creux, pour celui qui a souvent chassé cet animal facétieux. La curée du lièvre doit se faire avec le même cérémonial que pour les animaux plus importants, on lève et on offre le pied droit, on dépouille l'animal, mais le piqueux doit avoir soin de découper le corps en autant de parts qu'il y a de chiens et de donner un morceau à chacun en l'appelant par son nom, sans cela les chiens timides seraient toujours privés de curée; pour l'intérieur, on laisse les chiens se le partager et c'est vite englouti. Dans les équipages prévoyants, le piqueux emporte du pain qu'il découpe et trempe dans le sang du lièvre pour allonger le menu. |

|---|